Vol.005 安家地大根

Vol.005 安家地大根

北上山系の山奥にある岩泉町安家地区。

清冽な安家川が流れ、

澄んだ空気に包まれた

美しい大地には、

昔からひっそりと栽培されてきた

伝統野菜「安家地大根(あっかぢだいこん)」があります。

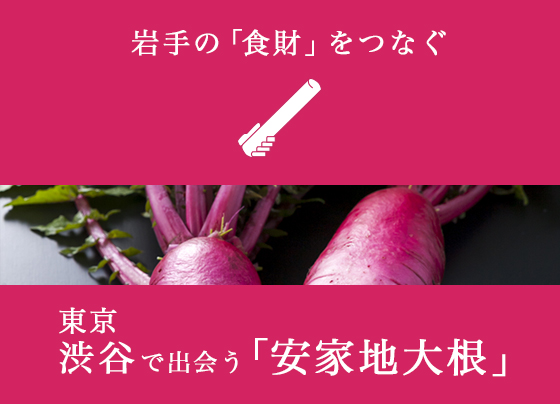

鮮やかな赤色の大根に包丁を入れると、

中は岩泉町に降る雪のように真っ白。

この大根は、

長い冬を越すために欠かせない、

大切な食材でした。

岩泉町大川地区出身。安家地区に嫁いでから安家地大根の存在を知ったとか。「安家の風土に合った食材でありここに住む人にとって大切な保存食にもなった地大根を後世へと残していきたい」と活動しています。

採れたての安家地大根はすりおろして、そばや刺身の薬味として使われます。

拍子切りにした安家地大根を天ぷらに。加熱することで辛味が甘味に変化します。

水分が多いため、すりおろすときは、目の荒いおろし金を使用。

安家地大根の種は、各農家で保存されます。

さやの中に入っている小さな種

持ち味を生かしたひと皿

「安家地大根」の特性と風味を際立たせるため、

〝温〟と〝冷〟を組み合わせる。

「奥州いわいどりと安家地大根のロースト シチリア風ソース・ルコラペーストソースを添えて」

安家地大根を皮付きのまま、鶏肉とともにロースト。ソースは、安家地大根の千切りを加えたシチリア風ソースと、ルコラペーストソースの2種類。安家地大根の辛さと甘さが感じられます。

いわての野菜は味が濃い

岩手の風土が感じられる

「岩手県の食材は味が濃くておいしい」と話すのは、「トラットリアシチリアーナ・ドンチッチョ」の石川勉シェフ。

「故郷から離れた地で、食に携わる仕事をするようになってから気がつきました。特に野菜と豆類はびっくりするくらいおいしい。土や水、空気など環境の良さが味に現れていると思います」。

安家地大根には鶏肉が合う

「安家地大根」は 、身が締まっていて、そのまま食べても、焼いても、油で揚げてもいい食材。加熱すると辛味が薄くなり、甘味が出てきます。その両方を堪能するなら、表面に焦げ目がつくくらい焼くのがベスト。

また鶏肉と一緒にローストすると、「安家地大根」に鶏肉の脂が染み込み、より一層おいしくなります。

1961年生まれ。岩手県前沢町(現・奥州市)出身。東京・神宮前の「ラ・バタータ」を経て、1984年からイタリアで修業を積む。1987年に帰国後、「クッチーナヒラタ」を経て、2000年に独立。希望郷いわて文化大使も務める。

東京都渋谷区渋谷2-3-6

TEL 03-3498-1828

営業時間/18:00〜翌1:00(24:00LO)

定休日/日曜、祝日の月曜

達人に聞く

「安家地大根」を家庭で味わう

生で食べてもおいしいですが焼くのもおすすめです。5〜7ミリの厚さに輪切りにし、表面をこげ目がつくくらい焼きます。味付けは塩がよいでしょう。

「安家地大根」の取材は、次の皆さまにご協力を

いただきました。

安家地大根保存会(嘉村明美さん)

TEL 0194-24-2331

FAX 0194-24-2332

辛味が甘味に変化する地大根

皮は赤いが中身は白い「安家地大根」は、

岩泉町安家地区にて、昔より保存食として重用されてきました。

岩泉の暮らしが感じられる辛味大根

岩手県盛岡市から車で約2時間。日本三大鍾乳洞の龍泉洞 から北へ向かい峠を越えると安家地区があります。ここで、昔から栽培されてきたのが「安家地大根」です。この大根は、外見は鮮やかな赤色ですが、中は真っ白。生で食べると辛味が強く、加熱すると甘くなるという辛味大根。

「すりおろしてそばの薬味にしたり、水分が少ないので、ステーキや天ぷらにしたりします」と話すのは、安家地大根保存会の嘉村明美さん。

「安家地大根」は、雪深い安家地区の冬の保存食としてなくてはならないものでした。

「真冬に雪の下から掘り出して、茹でて、川の水で2日間さらしてから、寒風のもとで干します。すると、辛味が抜けて、おいしい凍み大根(寒干し大根)になります」

「安家地大根」は繊維質が多く、ビタミンを多く含む野菜。貯蔵性に優れていたため、物流が発達していなかった昔は貴重なビタミン源に。戦前はほとんどの農家が栽培し、毎年自分で種を採っていました。

「そのため、農家によって長さや太さが異なるのです」

「安家地大根」は、物流の発達により保存食が不要になったことから、一時期、絶滅の危機に。しかし、イタリアのスローフード協会が未来に残すべき食材として「味の箱舟」にリストアップしたことで、広く認識されるようになりました。

「この土と水でなければ育たないもの。種を採るのは手間ですが、未来に残したい地域の宝です」。